Transfer des Drucks von Papier auf Emulsion - mittleres Format

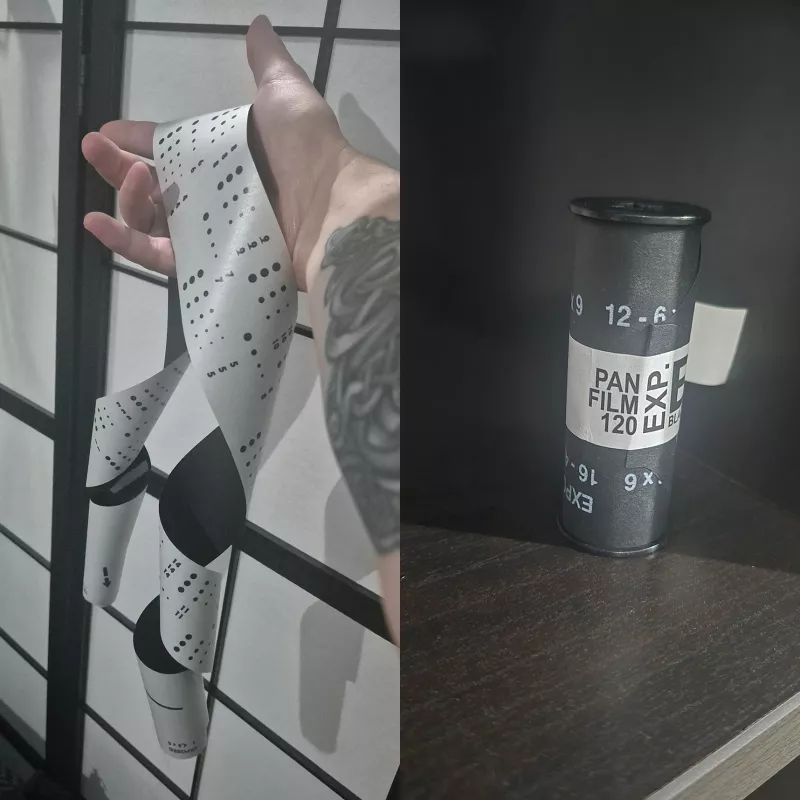

Seltsame Symbole, Quadrate und Punkte auf dem entwickelten Film.

Heute wird es ein wenig technisch – ich bin in die Dunkelkammer zurückgekehrt. Fünf Rollen Film im Format 120 sind eine Menge, also kündigte sich ein intensiver Tag an: Ärmel hochgekrempelt, Entwicklerdosen bereit, Chemikalien in perfekter Temperatur. Das Material war sorgfältig ausgewählt – ISO 100 für Aufnahmen im Freien bei voller Sonne, ISO 400 für Innenräume und tiefe Schatten, ISO 200 dort, wo das Licht diffus, weich und subtil war. Alles schwarz-weiß, alles nahezu lehrbuchmäßig durchdacht – ich wollte meine Chancen auf starke, technisch korrekte Bilder maximieren.

Und dann passierte eine Katastrophe.

Ich hatte völlig vergessen, dass diese ISO 200 Rollen schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Ich hatte sie irgendwann mal gekauft, um einen Mittelformatkorpus zu testen – der hatte mich nicht begeistert, und die Filme landeten, anstatt im Kühlschrank, irgendwo an der Seite. Sie lagen dort jahrelang, vergessen, weil sie nicht störten. Leider haben Zeit und Lagerungsbedingungen ihren Tribut gefordert.

Struktur des Mittelformatfilms 120

Im Gegensatz zu Großformatfilmen (wo es keinen Schutz gibt) oder Kleinbildfilmen (Typ 135), die in einem dichten Kanister verschlossen sind, haben Mittelformatfilme eine völlig andere Konstruktion und Verpackungsweise. Sie sind auf eine offene Spule gewickelt, ohne zusätzliche Hülle, und vor unbeabsichtigter Belichtung schützt sie ein schwarzes Schutzpapier – das sogenannte Backing Paper. Und gerade dieses Element erweist sich manchmal als Achillesferse der gesamten Konstruktion.

Dieses Papier ist mit charakteristischen Mustern bedeckt – es muss mit verschiedenen Formaten und Kameras kompatibel sein, auch mit älteren, die keinen mechanischen Bildzähler haben. Daher sind darauf verschiedene Markierungen angebracht: Zahlen, Punkte, Quadrate, Pfeile. Diese Zeichen sollten hilfreich sein – sie ermöglichten es dem Benutzer, den Film präzise im Sichtfenster auf der Rückseite vieler älterer Kameras zu positionieren.

In der Regel hat das Backing Paper (Schutzpapier des Mittelformatfilms) zwei deutlich unterschiedliche Seiten – die Emulsionsseite ist schwarz und matt, so gestaltet, dass es das Eindringen von Licht maximal einschränkt und nicht in Richtung des Films reflektiert. Die Außenseite – die, die der Fotograf durch das Sichtfenster der Kamera sieht – ist ebenfalls schwarz, aber oft mit einem weißen Aufdruck (Zahlen, Symbole, Kontrollzeichen) versehen, oder umgekehrt: hell mit dunklen Markierungen. Es ist entscheidend, dass alle Informationen auch unter schwierigen Lichtverhältnissen gut sichtbar sind.

Konzept des Bildzählers in einer Mittelformatkamera.

Um den Bildungswert zu erhalten, zeige ich nun ein Beispiel – wie die Rückklappe einer alten Agfa Billy Kamera aussieht. Man sieht darauf das charakteristische rote Fenster, durch das wir die Bildnummer direkt vom Schutzpapier ablesen. Auf dem Foto ist die Zahl 4 zu sehen – das bedeutet, dass der Film auf das vierte Bild weitergespult wurde. Wenn ich jetzt den Knopf weiterdrehen würde, würde sich die Zahl auf 5 ändern, und der Film würde um einige weitere Zentimeter weiterbewegt werden. Einfach und effektiv – auf diese Weise wurde das Problem des Bildzählers gelöst, ohne dass komplizierte, präzise Mechanismen erforderlich sind.

Die Situation verkompliziert sich jedoch, wenn wir berücksichtigen, dass das "Mittelformat" tatsächlich mehrere verschiedene Formate umfasst. Die beliebtesten sind 6×4.5, 6×6, 6×7, 6×9 oder sogar 6×12. Jedes von ihnen hat eine andere Bildgröße, was bedeutet, dass der Film auf unterschiedliche Längen weitergespult werden muss. Deshalb findest du auf dem Schutzpapier mehrere Reihen von Nummerierungen – eine eigene für jedes Format. In einer 6×6 Kamera wirst du eine Reihe von Zahlen verwenden, in einer 6×9 eine andere. Es ist ein wenig verwirrend, aber wenn du hierher gekommen bist, suchst du höchstwahrscheinlich nach einer Antwort auf ein spezifisches Problem – und du weißt bereits, worum es geht.

Was ist also passiert?

Und hier kommen wir zum Ende dieser Geschichte – versuchen wir, uns eine Antwort zu geben.

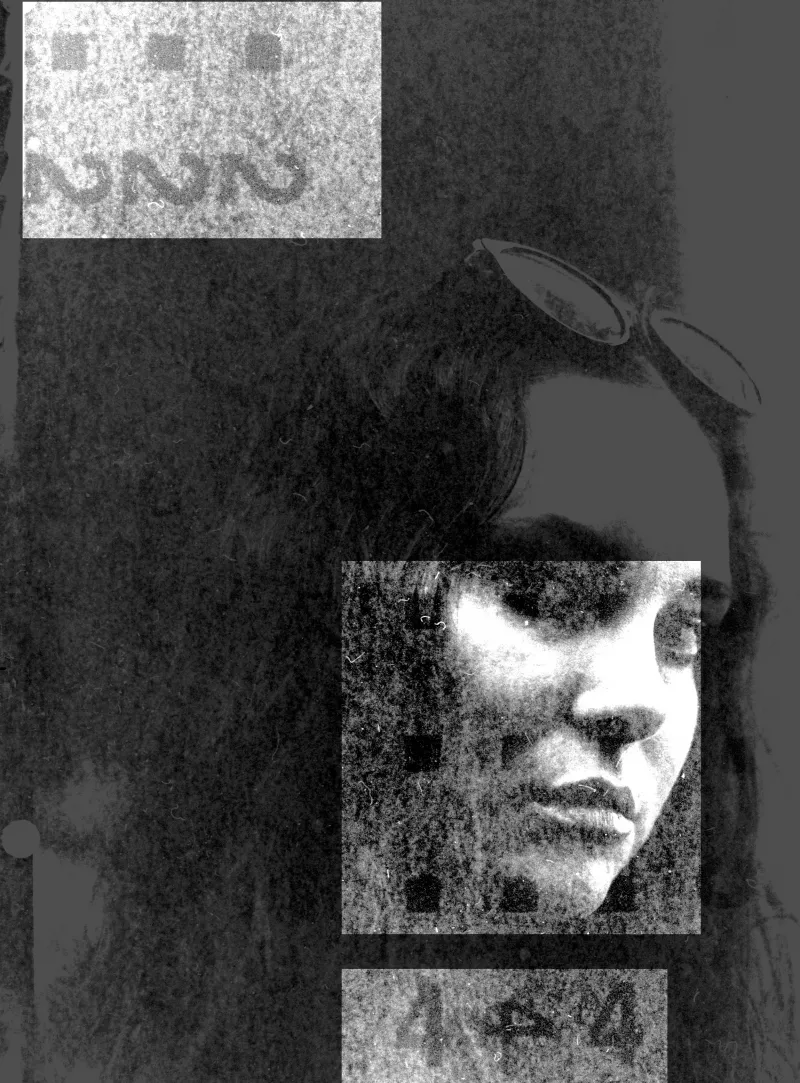

Der Aufdruck vom Schutzpapier, im Laufe der Zeit, durch die Temperatur und laut einigen Quellen auch durch Feuchtigkeit, hat sich allmählich auf der lichtempfindlichen Emulsion abgezeichnet. Anstatt nur ein oberflächlicher Abdruck zu sein, wurde er zu einem integralen Bestandteil des Bildes – ebenso fixiert wie jedes andere Fragment des Rahmens.

Als ich den Film nach der Entwicklung zum ersten Mal sah, konnte ich nicht verstehen, was passiert war. Ich dachte, es könnte vielleicht eine gewöhnliche Verschmutzung sein – könnte man den Aufdruck abwaschen, abwischen? Aber nein. Diese Zahlen, Zeichen und Linien waren kein Aufdruck mehr. Sie wurden... fotografiert. Sie befanden sich im Bild.

Mit fünf Rollen zum Vergleich fand ich schnell den Übeltäter – ISO 200. Eine Rolle, die ich vor einigen Jahren „zum Ausprobieren“ gekauft hatte und dann vergessen hatte. Ich bemerkte, dass der Film eine andere Farbe hatte – er war leicht gelblich. Vielleicht auch leicht klebrig, obwohl das ein subjektives Empfinden sein könnte (nasse Filme hinterlassen oft einen ähnlichen Eindruck).

Zusammengefasst – es kam zu einem Phänomen ähnlich einer Kontaktkopie. Der Kontakt zwischen Emulsion und Aufdruck war langanhaltend, fast unbeweglich. Der Transfer war langsam, aber effektiv. Die Jahre taten ihr Übriges und der gesamte Inhalt des Schutzpapiers „prägte sich“ auf den Filmkadern ab.

Ich weiß nicht genau, wie das genau geschieht. Ist es eine photochemische Reaktion? Eine rein chemische? Oder war das Material irgendeiner Strahlung ausgesetzt? Schwer zu sagen. Aber der Effekt ist unumkehrbar.

Wie kann man dies verhindern?

Nach dieser Lektion habe ich recherchiert, in Quellen gewühlt und ein paar einfache Regeln gesammelt – um deine Recherche zu vereinfachen:

-

Bewahre den Film an einem kühlen, trockenen Ort auf – am besten im Kühlschrank. Dunkelheit und niedrige Temperaturen verlangsamen chemische Prozesse erheblich.

-

Lasse den geladenen Film nicht zu lange in der Kamera – besonders, wenn die Fotos bereits gemacht wurden und der Film auf die Entwicklung wartet. Der Kontakt zwischen Emulsion und Aufdruck dauert dann am längsten.

-

Vermeide Feuchtigkeit – wenn du in einer Gegend mit hoher Luftfeuchtigkeit lebst, bewahre die Filme in luftdichten Behältern mit einem Feuchtigkeitsabsorber auf.

-

Entwickle den Film möglichst schnell nach der Belichtung – je kürzer der Film wartet, desto geringer ist das Risiko, dass die Emulsion etwas aufnimmt, was sie nicht sollte.

Warum lohnt es sich, Filme im Kühlschrank aufzubewahren?

Die Lagerung von fotografischen Filmen im Kühlschrank verlangsamt erheblich die chemischen Prozesse, die im Laufe der Zeit zur Zersetzung der Emulsion führen. Bei niedrigeren Temperaturen:

-

bleibt die Emulsion stabil und ist weniger anfällig für Feuchtigkeit oder Wärme,

-

vermeidet man unerwünschte Effekte wie das Übertragen von Aufdrucken vom Schutzpapier (Backing Paper Transfer),

-

behält der Film länger seine lichtempfindlichen Eigenschaften — besonders wichtig bei abgelaufenen oder seltenen Filmen.

Niedrige Temperaturen wirken wie ein natürlicher „Konservierungsstoff“ für lichtempfindliches Material, weshalb die Lagerung von Filmen im Kühlschrank die einfachste und effektivste Methode ist, um sie vor Qualitätsverlust zu schützen — sowohl vor als auch nach dem Laden in die Kamera.

Es reicht, sie in einem luftdichten Behälter (z.B. einer Plastikbox mit Verschluss und einem Beutel mit Feuchtigkeitsabsorber) aufzubewahren, um Kondenswasserbildung zu vermeiden und stabile Bedingungen zu gewährleisten.

Manchmal sind abgelaufene Filme begehrt — besonders unter Liebhabern der Lo-Fi-/Lomographie-Ästhetik, des Experiments und überraschender Ergebnisse. Dies gilt insbesondere für Kleinbild-Farbfilme, die im Alter einen völlig neuen Charakter annehmen können. Veränderungen in der Emulsion führen zu Farbschiebungen, erhöhtem Korn, ungewöhnlicher Tonalität und sogar völlig unvorhersehbaren, psychedelischen Effekten. Für viele Fotografen wird gerade dieser Zufallselement zum größten Vorteil — einer Einladung zum kreativen Spiel mit dem lichtempfindlichen Material.

Jedoch sieht die Situation ganz anders aus, wenn es um das Mittelformat geht. Hier greifen die meisten Fotografen nicht zum Film, um seltsame Farben oder zufällige Verfärbungen zu erzielen, sondern um bewusst mit der Plastizität des Bildes, der Detailfülle und der tonalen Tiefe zu arbeiten. Mittelformat bedeutet Präzision, nicht Chaos. Während abgelaufener 120-Film selten ästhetischen Mut belohnt — viel häufiger bestraft er ihn mit technischen Unzulänglichkeiten. Übertragene Aufdrucke vom Schutzpapier, ungleichmäßige Lichtempfindlichkeit, deutlich verschlechterte Bildqualität oder Farbinstabilität können dazu führen, dass anstelle eines künstlerischen Experiments einfach nur beschädigtes Material entsteht.

Es ist daher schwer, eine rationale Begründung für das bewusste Fotografieren mit abgelaufenem Mittelformatfilm zu finden, es sei denn, jemand tut dies mit voller Absicht und einem klaren ästhetischen Konzept — und akzeptiert das Risiko, dass kein Bild diesen Prozess unbeschadet übersteht. In der Praxis jedoch, während im Kleinbildformat der „Fehler“ einen Wert darstellen kann, wird er im Mittelformat zu oft einfach zum Problem.

Dominika Swr

Für das Foto posierte die äußerst fotogene und talentierte Fotografin — Dominika SWR. Ihre außergewöhnlichen Arbeiten könnt ihr unter anderem auf Instagram bewundern. Sie ist eine faszinierende Persönlichkeit, die sich sowohl vor als auch hinter der Kamera mit gleicher Leichtigkeit zurechtfindet.

Dominika SWR ist eine Person, die immer einen angenehmen Nachklang hinterlässt — einen, der dazu führt, dass man mehr will. Ich verfolge ihr Schaffen mit echter Faszination, denn jedes Mal bringt sie etwas Wertvolles mit: ein Bild, ein Wort, eine Geste. Und wenn sie vor meiner Linse steht und mir erlaubt, Teil dieses Moments zu sein, fühle ich ein angenehmes Privileg.